《青春咖啡馆》:心碎的的青春,迷失的旅途,孤独的幸福追寻

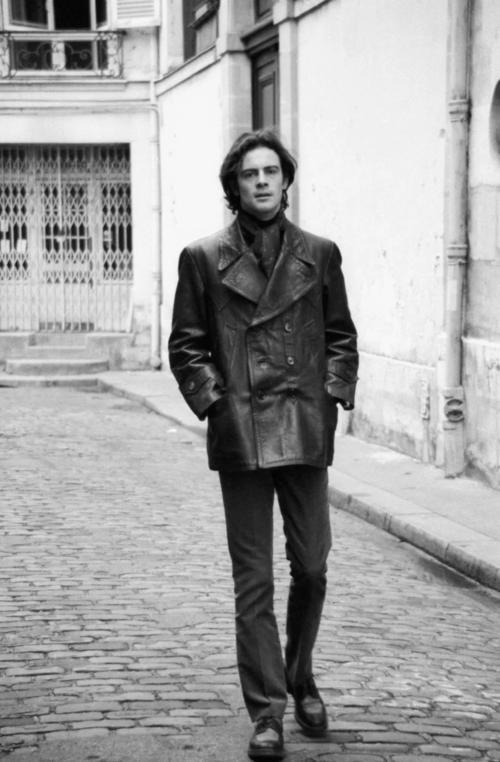

在巴黎的塞纳河左岸的拉丁区,有一家名为孔岱的咖啡馆,吸引着周遭世界的众多青年,伴随着浮沉四季的回忆和求证,来来往往的青年人开始探寻内心的渴望和青春里的纯粹。

“青春咖啡馆”的故事发生在二十世纪六十年代初,帕特里克·莫迪亚诺和他充满魅力的咖啡馆在当代的法国甚至世界掀起涟漪。

1945年出生的莫迪亚诺历经六十多年的回忆与探索,仍在用文字记录人生的漂浮,渺小和悲哀,伴随着渺小和漂浮,却仍能从失落的社会里找到个体的意义。

这些千千万万的渺小,在青春咖啡馆里却有了千千万万的意义。

我读《青春咖啡馆》最大的感受是穿越阶级和空间的认同感和共鸣感,与我在青春路上想要追随的富丽和自由不谋而合。正如余秋雨所说:堂皇转眼凋零,喧腾是短命的别名。在流光溢彩的日子里,生命被铸上妖冶的印记。帕特里克和他的青春咖啡馆正如他的怀旧情怀,短暂而深刻,写尽了空虚与飘渺,却展示了当时整个人类群体对待青春的状态。

1.咖啡馆下的逃离与追寻

初读《青春咖啡馆》,它与莫迪亚诺其他的创作形式有异曲同工之妙,都在写孤独的主人公在自己的生活里不断跳跃以寻找支撑点,在时代的洪流里不断前进。又与以前的作品有不同之处,经过人生的空白与缺憾,莫迪亚诺对于青春的把握更加精准,在青涩之上增添了成熟者对于青春的问询和思考,不如说在这点上,成年人比处在青春期的少年更能感受到自由,更能感受到人生的不可捉摸。

所以诺贝尔奖委员会的颁奖词称,帕特里克•莫迪亚诺的作品“唤起了对最不可捉摸的人类命运的记忆”是完全不为过的。看他的《青春咖啡馆》,他是在写一个青春里怅惘的年轻人,即使怅惘也迷茫,却仍然在主动寻找,主动的逃离往事,在幸福中不幸,又在不幸里幸福。就像一个毫无记忆的忧伤精灵,在四处游荡的同时却努力回忆,不断逃避往事的同时又不懈寻觅,在巴黎充满情调的大街上品尝咖啡的苦香。

一个叫做雅克琳娜·德朗克的巴黎女孩就这样出现在我们眼前。莫迪亚诺用四个人的口吻来叙述她短暂的一生:一个是她的情人罗兰,一个是同样经常光顾孔岱咖啡馆的大学生,一个在侦探盖世,还有一个是她自己。四个人将她二十二岁的生命定格在最美的一瞬间,刻画出孤独却神秘的她,颓废又优雅的她,贫穷又美丽的她。还给她取了别名叫“露姬”,当四个人的记忆互相交融互相弥补时,露姬变得令人难以捉摸。

露姬和很多去咖啡馆的人一样,都是无名的漂泊者,漂泊与寻找组成了他们一生所要探寻的谜题。她从小就失去父亲,母亲的爱对她来说却又太少,她会在母亲不在家的时候出去游荡,在母亲去世后又四处漂泊。

她在漂泊中蔓延的空虚让她难过,于是她便去寻找所谓的“幸福”,在大街小巷里找了个丈夫舒罗,而他的空旷和刻板却没有给露姬应有的幸福和生活,露姬渴望自由又不想漂泊,于是她逃离丈夫与生活而来到了孔岱咖啡馆,和情人罗兰相爱,尝试吸食“雪”,一次次试图在陌生的地方和陌生人中穿梭,从而找到自己的归属,又一次次的逃开自己拥有的一切,最终在二十二岁时跳窗,结束了她漫长寻找的一生。

当第一个叙述者——矿业学校的大学生开始向我们娓娓道来那个美丽的“她”时,那个她在两扇门中总是选择那个人称“黑暗之门”的最窄小的门进入,而咖啡馆也仿佛被她的芬芳浸透了,最令人好奇的是她却在逃避着什么,和一群人一起吸食着毒品和酒精也没有快感。她是躲避循规蹈矩的同时仍然感觉不到幸福吧,仿佛在热闹非凡的咖啡馆中的她仍然有无法排解的空虚和寂寞。

整本书中的露姬都在一直逃跑,一次又一次的逃离她现有的生活空间,或许是为了充实自己难以言喻的空虚,她选择了用酒精和毒品来麻痹自己,正如书中写到的那样:后来,我每次与什么人断绝往来的时候,我都能重新体会到这种沉醉,只有在逃跑的时候,我才真的是我自己。我仅有的那些美好的回忆都跟逃跑或者离家出走连在一起,但是生活总会重占上风。肉体的逃避已经无法满足露姬的需要,只有精神上的更胜一筹的躲避和逃离才能让她感到一丝灵魂的宁静和慰藉。

在孔岱咖啡馆里,露姬也有过短暂的温存和充实。从人情淡薄的母亲到恪守陈规的丈夫,露姬无法感受到内心渴望的自由,青春于她来说不仅仅是逃离,还是探寻,探寻她从未拥有过的幸福和幸运,她内心深深向往而感动的情愫。于是她有了新名字,于是她和罗兰相爱,坚信在街上侵袭她的恐惧和迷茫的感觉永远不会再现。

席慕容的《青春》是这样的:遂翻开那发黄的扉页,命运将它装订得极为拙劣,含着泪,我一读再读,却不得不承认,青春是一本太仓促的书。露姬的青春大概也是仓促的,寻找到最后也无疾而终,可她还是未曾停下来,在真实生活之旅的中途探寻青春的悠长记忆。

2.从青春咖啡馆到莫迪亚诺的写作

这一本薄薄的青春文学描绘了形形色色的年轻人,在巴黎城市中游荡,逃离,追寻幸福的故事,而露姬是千千万万个故事的缩影,正反映了作者本身的经历与想法——他对边缘化的人物拥有极大的关切之心,而他笔下的人物也大多是居无定所的漂泊者。

莫迪亚诺笔下的人物大多数都是一种没有过去和未来,不知道从前的自己如何,也不知道未来的自己需要如何做的人,在社会里流浪漂泊。露姬就是莫迪亚诺笔下的一个典型,她二十二岁的生命转瞬即逝,结局却只有一个情人为她沉默难过,一个侦探去感恩她对他做的改变。

她从出生开始就孑然一身,不知是舞女还是妓女的母亲对她情感寡淡,就算经过了简短的温存,结局还是选择结束了自己的生命。为什么这样一个青春的生命要在最后消逝呢?她代表着一个时代的缩影,代表从虚无回到虚无的沉重的话题。

徐江在访谈中共说:

“莫迪亚诺小说的主角不是人。他写的是都市人在重压状态下对于自我的追寻。就如同普鲁斯特,它的主人公是时间。如同塞林格,他的主人公是青少年到成年人过渡的精神状态。”

莫迪亚诺的《青春咖啡馆》背景在二十世纪六十年代,当时的法国经过战争的洗礼后,有无政府主义出现,1968年的五月暴动表现出的是那些青年人想要追寻自由的想法,小说中的人物都刻画简单,有些人连姓名都不得而知,却又用洋洋洒洒的篇幅大面积的表现人物的心理,让人物在简单的同时又富有血肉,极具感染力,跃然纸上的露姬,身份在前几章一直模模糊糊,甚至到结局也感到飘渺异常,承载露姬悲惨命运的同时又能释然面对其结局,仿佛理所当然。

就像书的开头写到的那样:她也可能和我一样,只是偶然地、无意识地走进这家咖啡馆的。她到这个街区,想找个地方避雨,我素来相信,某些地方就像磁铁一样,假如你在附近行走,就会被吸引过去。这种吸引的方式你不会察觉,甚至都没有料想到会发生这种事情。只需要一个上坡的街道,一条洒满阳光的人行道或者一条隐没在阴影中的人行道,就足够了。

或者一场瓢泼大雨突如其来。这些因素都能把你带到那里,带到那个你必然会不知不觉停下来的地点。莫迪亚诺笔下的主人公总是偶然而无意识的追寻幸福,却一次又一次的堕入心灵牢笼。在一个广袤无垠的开阔地点,不开设任何的基准线或方向标志,漫无边际的生活,从灯光开始明亮的地方走到黑黢黢的人行道,渐渐堕落的同时又慢慢觉得放松了,隐隐的写明她命运结局的晦暗和怆然。

巴黎都市里的青春咖啡馆,不如说是放纵青春的咖啡馆,自行了断的露姬永远镌刻在扉页上,而世上的读者独自扼腕叹息之时,也渐渐独自穿过孤独岁月,许许多多的事物逐渐变得微不足道,却纷纷对过往的况味缅怀不已。直到今天,在那些辗转难眠的夜晚,仍能听到一个声音询问:“那么,您找到您的幸福了吗?”

3.孤独的过路人仍在幸福的路上

大概所有《青春咖啡馆》的读者,读完这小小的一本书,内心都被惋惜和悲伤填满,都为主人公最后的命运而叹息不已。一个美丽而闪耀的女孩,甚至处在一个人一生最好的时光里居然自杀身亡,这听起来似乎十分荒诞。

但是事实上,露姬的故事不仅仅是一个女孩子简短的一生,青春咖啡馆里也不是淡淡的咖啡便组成了所有。总有人愿意抛弃原有的一切,抛弃做普通人的权力,在思想和肉体上都完全去靠近自己想要的幸福生活。

毕竟人要活成什么样子才算幸福,并没有一个完整的定论。而每个人都该去找寻一个完整的自己,都有权利去追逐梦,即使它转瞬即逝。所以从这点出发,我想露姬在某些时刻是十分幸福的。

在书中详细注释了三种类型的“线”:坚硬线,柔软线和逃逸线。

坚硬线指质量线,透过二元对立所建构僵化的常态,比方说人在坚硬线的控制下,就会循规蹈矩地完成人生的一个个阶段,从小学到大学到多拿工资生活到退休;

柔软线指分子线,搅乱了线性和常态,没有目的和意向;

逃逸线完全脱离质量线,由破裂到断裂,主体则在难以控制的流变多样中成为碎片,这也是我们的解放之线,只有在这条线上我们我们才会感觉到自由,感觉到人生,但也是最危险之线,因为他们最真实。

我们的主人公露姬,就是完全脱离了质量线,在逃逸线上一往无前的似乎从未有过障碍。而事实却是她从未成功过,从未成功的拥有她想要的幸福,但那又如何呢?我们追逐幸福不就是要逃离不幸吗,即使再落入不幸,即使爱人或亲人都干涉,即使陌生人都会对自己指指点点,即使只有挥散不去的孤独时光,也要永远充满丰盈的力量,永远有向往的心态和年轻的灵魂,这就是《青春咖啡馆》在颓丧的表面下对我们的生活最现实的意义。

青春毕竟是一段发亮的记忆,我们确实无法改变生活对我们所做的一切,也可能在追寻自我幸福的同时舍弃纯粹,丢失本性。但用我们自己喜欢的方式,哪怕只是在咖啡馆里选择一个自己想要的座位,都将让我们能够在暗沉的岁月里得到珍贵而明亮的慰藉。在追寻幸福的同时,我们一定在得到。即使是得到苦难,也会化为良药,在未来的日子里给我们最大的惊喜。所以在生活的漩涡里努力吧,愿我们每个人都能在探索未来时意气风发,也能在追寻归途时得偿所愿。