《现实一种》-余华早期的悲凉作品

余华可以说是当代最著名的作家之一了,《活着》自1992年出版到现在已有二十多个岁月,获得的荣誉不胜枚举,也登上了n次XXX榜单,把福贵跌宕起伏的一生讲述的淋漓尽致;《兄弟》说尽了人间的荒谬,也是李光头和宋钢两兄弟的悲欢离合以及成长;《许三观卖血记》以激烈的形式讲述了底层人民在面对厄运时求生的欲望,一次次的卖血,最终榨干自己。

《活着》

《兄弟》

《许三观卖血记》

余华还曾在去年十月份诺奖颁布时又一次登上风口浪尖,虽然没有得奖,但也是让更多的认识了他。今天说下他比较前期的作品——《现实一种》。

一.内容梗概

这本小说里面包含了三个中篇,篇幅都不大,内容也没有那么复杂。

《现实一种》讲述了一个穷苦家庭里面长子山岗的儿子皮皮因为不懂事误杀了次子山峰的儿子,山峰报复性的一脚踢到皮皮的胯下直接致死,山岗复仇又用“笑刑”——在山峰脚下涂骨头汤,让狗舔舐脚底使狂笑不止窒息而亡。最后山岗也被枪毙分尸遗体捐献。在这部作品中,山岗山峰的妻子以及他们的母亲都起着很好的衬托作用,在一定程度上推动了剧情的发展。

《现实一种》

《河边的错误》其实可以看成一部推理小说,就是幺四婆婆在河边被残忍地割头杀害,警方经过调查怀疑了案发时经过河边的各种人,但就是没有想到婆婆的精神病养女。随着案件的进入,又有两个人以同样的方式被杀,但是依旧没有怀疑到养女,最后还是刑警队长马哲发现端倪直接开枪杀掉养女,面临控诉的时候,别人告诉他只要是被医生检查出来有精神病就可以减轻处罚了。

《河边的错误》

《一九八六年》描写一位热衷研究中国古代刑罚的历史教师在文革中深受刑罚折磨,多年后作为疯子返回故乡 ,在春天的街头慢条斯理地表演中国历史上各种酷刑。疯子以生命为代价来呈现历史的不幸,却被人们普遍存在的“遗忘”开了一个巨大的玩笑。

《一九八六年》

二.《现实一种》旧社会的家庭

这部作品的写作时间在1987年,余华当时还没有那么出名,所以写作的尺度比较大。

那个时代的农村家庭比较艰苦,人人都极度自私,复仇心切。所以导致了结局两个家庭的完全破裂,顶梁柱没了,希望也没了,只剩了妇女人家。

我想这个可能和余华当时的生活经历有关,作为牙医,亲眼见识了太多了人间苦暖,这也是他创作的源泉吧。

回忆无法还原过去的生活,它只是偶然提醒我们:过去曾经拥有过什么?而且这样的提醒时常以篡改为荣,不过人们也需要偷梁换柱的回忆来满足内心的虚荣,使过去的人生变得丰富和饱满。

三.《河边的错误》及社会派推理

这个短篇读起来颇有社会派推理(调推理小说不应只是推理,更应当反映并描写现实社会。此派推理小说较着重于社会写实)的味道,作为幺四婆婆的养女,只是因为她是精神病,就自然而然的一次次在刑警眼皮底下挣脱,也没有相关的法律可以制约,他们处于《刑法》里面的特殊人群。

这就导致了马哲的妻子以及亲朋在马哲开枪杀死凶手后让他也故技重施,毕竟如果可以,谁愿意被惩罚呢?结局还留有一个问题:那个凶手的精神病是不是装的?这个问题也就智者见智仁者见仁了。至少我相信她是装的。

四.《一九八六年》与精神文明的建立

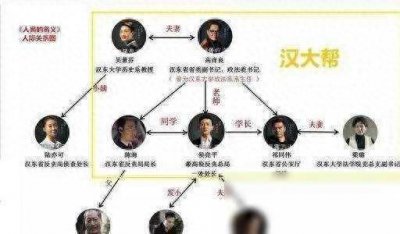

这个故事发生在文革刚结束后,经历过了这场内乱,人心惶惶,没有自己的精神想法。出现了一个类似于“领导”的人物,难免就会随波逐流。这让我想到了莫言笔下《檀香刑》(这两位作者都在一定程度上受到加西亚·马尔克斯魔幻现实主义写作风格的影响)的那群看客,虽然发生的时间在1910年后,但是这丝毫不改变底层封建人民的愚昧无知。

最后疯子只能以死的代价为人民敲响警钟,就如《檀香刑》里面的孙丙,明明有逃跑的机会,却还是不肯放弃为群众演绎最后一出绝唱“猫腔”。虽然结局都是悲剧的,但是至少现在,精神文明的家园已经在建立… …

《檀香刑》

五.精彩句子

1.然而孩子感到越来越沉重了,他感到这沉重来自手中抱着的东西,所以他就松开了手,他听到那东西掉下去时同时发出两种声音,一种沉闷一种清脆,随后什么声音也没有了。现在他感到轻松自在。——《现实一种》

2.“我宁愿你死去,也不愿看你这样活着。” ——《现实一种》

3.她明显地觉得脚指头是最先死去的,然后是整双脚,接着又伸延到腿上。她感到脚的死去像冰雪一样无声无息。死亡在她腹部逗留了片刻,以后就像潮水一样涌过了腰际,涌过腰际后死亡就肆无忌惮地蔓延开来。这时她感到双手离她远去了,脑袋仿佛正被一条小狗一口一口咬去。最后只剩下心脏了,可死亡已经包围了心脏,像是无数蚂蚁似的从四周爬向心脏。——《现实一种》

4.因为他是个孩子。他为自己是个孩子而忧伤了起来。——《河边的错误》

5.她看到这母女俩与疯子擦身而过,那神态仿佛他们之间从不相识。疯子依旧一跃一跃走着,依旧叫唤着“妹妹”。那母女俩也依旧走着,没有回过头。她俩走得很优雅。——《一九八六年》