「积淀」《探清水河》里的蓝靛厂,到底什么样?

这是海淀·故事第884篇文章

在过去的2018年,谁是最爆红的相声演员?张云雷当是其中之一。让他一夜爆红的不是某个相声段子或者什么事件,而是一首传统的北京小曲——《探清水河》。

明清时期,北京地区的小曲小调非常盛行,这首《探清水河》讲述了清末民初发生的一个类似孔雀东南飞的爱情悲剧。

张云雷(左)演唱《探清水河》

最近这首北京小调的流行,郭德纲可以说是重要推手,他将歌词和曲谱进行了重新整理,使得这首曲子火了起来。目前,网上《探清水河》的版本可以说不计其数,但要说最火的,还是当属郭德纲和张云雷版本。

《探清水河》的曲词有很多版本,但内容大同小异,讲的是清朝末年民国初年,家住京西的女孩儿小莲与本村青年小六相爱,幽会时被父母发现,遭到毒打,禁止他们再来往。后来,大莲跳清水河自尽,小六去河边祭奠大莲后,随之跳河殉情的故事。

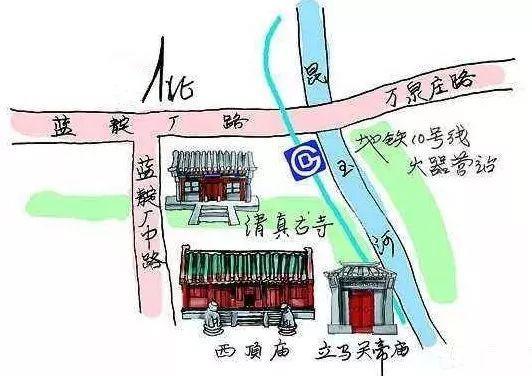

这个凄美的爱情故事发生在哪里呢?其实曲词里早有交代:“此事哎出在,那个京西蓝靛厂”。小曲儿中提到的蓝靛厂,就是老北京的地名,现在位于海淀区,东至京密引水渠,西为昆明湖南路,南依远大路,北跨蓝靛厂路,历史上因生产蓝靛而得名。

蓝靛厂

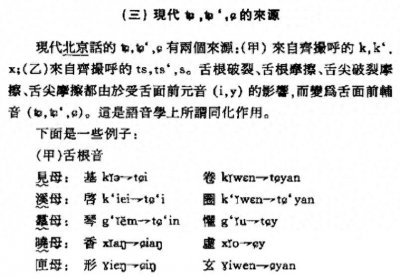

蓼蓝染出蓝靛厂

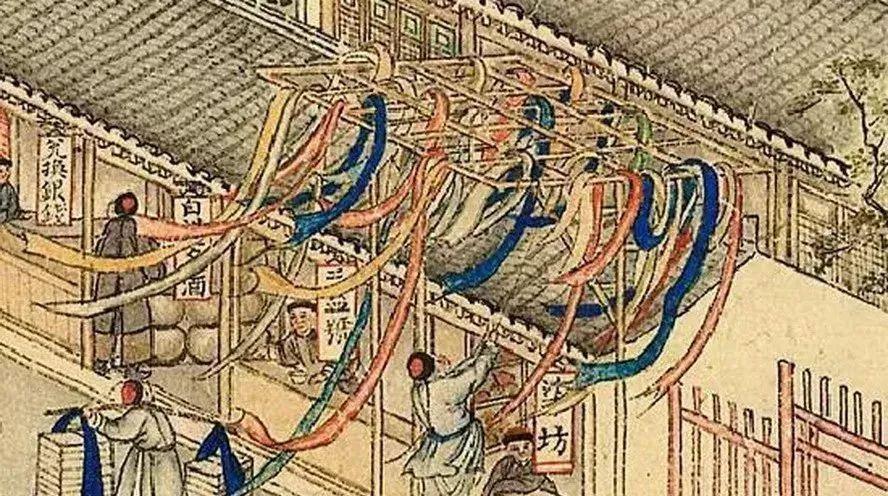

明永乐年间,蓝靛厂附近地洼水清,宫内派力役在此种植大片的蓼蓝、山蓝和菘蓝草。《宛署杂记》里曾描述了蓝靛的制作工艺:草出后,将其叶子铺在板上,渍之以水,使其起酵发热,待至干燥,上下搅和,又渍水发酵,如是多次,至酵全息,则成暗青黑色,谓之蓝靛。该地因加工蓝草制作颜料,故称靛园厂、打靛厂和蓝靛厂。

古人染布

所以,通俗来说,蓝靛厂就是给皇家生产染料的工厂。过去的几千年,老百姓们的服饰颜色通常都比较单一,没有化学染料,只能从矿物或植物中获取染料。而随着历史的演进,民间流行的颜色也从黑色,红色等渐渐发展出蓝色。

蓼蓝

蓝靛厂的地名始于明朝,归属于宫内的内织染局,专门给皇家种植蓼蓝等植物的老百姓则被称为靛户。明代《宛署杂记》曾记载:“蓝靛厂靛户三名,每名银四两”。

松老三?曹雪芹?

清朝建立之后,蓝靛厂的名字虽然还得以保留,但是不再种植蓝草和造办染料,而是开始建起一座座营房,发展成为后来的火器营。

《探清水河》里唱到:“蓝靛厂火器营,有一个松老三。”这个松老三,就是殉情的女主人公大莲的父亲。

在这里有一个小常识,很多人都以为词里写的是宋老三,其实不然,火器营基本上是由八旗兵丁组成,而松这个姓氏就是常见的满族姓氏,就像老舍《茶馆》里面的松二爷,那就是满洲旗人。

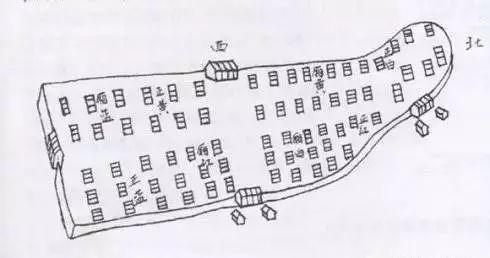

外火器营八旗营房草图

其实火器营最早不在海淀区蓝靛厂,而是设在北京城内,是清朝禁卫军中的精锐部队,由满蒙八旗兵丁组成,负责守卫皇城。乾隆35年(1770年),管理八旗火器营事务的蒙古都统色布腾巴勒珠尔奏请将满洲八旗中的火器营官兵集中迁至城外,这个请求得到英明且高瞻远瞩的乾隆皇帝批准。

清廷决定在蓝靛厂建立火器营,与西山健锐营、圆明园护卫营(三者统称京旗外三营)互为犄角,呈倒“品”字形阵势,对拱卫西郊行宫大有裨益,因此蓝靛厂火器营就被称为外火器营了。

随着满族八旗进关,大批吃“铁杆庄稼”的八旗子弟也就来到了这里。他们通常不用劳动就可以获得一份钱粮,优越的生活不但孕育了老北京的各种花鸟虫鱼的娱乐,还带动这里的经济更加繁荣。当时的蓝靛厂附近,熙熙攘攘,铺面毗连,正像清代的北京风土掌故杂记《天咫偶闻》中所描写的那样,“蓝靛厂,火器营驻此,街衢富庶,不下一大县”。

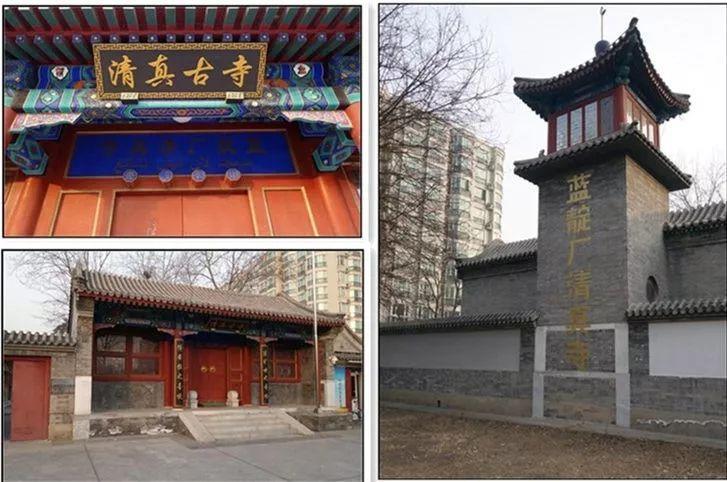

蓝靛厂清真寺

上世纪初的蓝靛厂,有月盛斋的糕点、富太山的烟铺、瘸吉子的酱肉、仁昌的成线铺、德丰聚的杠房、德仁成的酱菜,德昌厚的文房四宝,这些商铺享誉四邻八乡。油盐店、杂货店、小酒店、小吃店,粮店、肉店、旅店、饭馆,各种铺面沿街两边比邻皆是。

过去的蓝靛厂大街,五天一小集十天一大集,集市上什么都有。大街上人来人往熙熙攘攘好不热闹,卖东西的,买东西的,摆摊的,撂地的、打鼓的,唱戏的满眼都是。

提起蓝靛厂,不得不提的还有曹雪芹。据说曹雪芹在蓝靛厂镶蓝旗居住时,极少出门,一心写作。同时他还擅长歧黄之术,常常免费为营子里的乡亲们看病。

曹雪芹为了写书,有时也与村子里的人拉家常,寻访蓝靛厂周边的古迹,搜集素材。随着居住的时间一久,曹雪芹觉得,旗营的房子狭小,人声嘈杂,终日迎来送往,实在静不下心来写书,便想另找地方。半年后,经他父亲一位故友的介绍,才从火器营搬到了香山健锐营正白旗,即现在的曹雪芹纪念馆附近。

如今,蓝靛厂的蓼蓝早已消失不见,火器营的枪炮声也离我们远去。站在蓝靛厂的旧址,仿佛还能看到当年热火朝天的染坊景象。抬起头,昔日繁华热闹的蓝靛厂大街不见踪影,附近成片的民房也消失得一干二净,代之而起的是成片的楼房和宽敞的马路。

蓝靛厂和火器营早已不在,但是这些老北京的地名被保留了下来,这也许是对这座京城古镇,对古朴民风和传统民俗消亡的一种怀念吧。

编辑 / 马超群

审校 / 冯焕丽