暖心,河南一医院造“胶囊宾馆”给患者家属免费用

大河报·大河客户端 记者 高菊 吉小平 通讯员 肖利珍 文图

核心提示 11月15日,本报报道的《洛阳一医院内现免费“胶囊宾馆”》新闻发出后,引起了媒体和网友的热切关注。“胶囊宾馆”如何使用?是否属于全国先创?采访中,国内尤其是省内其他医院未发现此类设施,社会学专家称,在我国,医院如何安置患者家属没有完善的管理机制,呼吁政府尽快建立机制并进行政策引导,或许能够带来一场“医院患者家属安置”的“革命”。

现场:“它给了我心理上的安慰”

拉开窗帘,一位女士探身离开了“胶囊宾馆”,她告诉记者她已来河科大一附院照顾父亲将近20天,一直住在医院免费提供的“胶囊宾馆”宾馆里。这位来自新安县的韩姓女士告诉记者,她的父亲得了重病,现在仍然住在外科ICU,自己这些天来一直守候在ICU外,虽然已经“人困马乏”,但是依然期待着ICU内父亲治疗情况的最新进展。“住在这里给了我心理上的安慰 ”,韩女士说,自己挂念父亲的病情,精神压力大、体力消耗得也很快,住进胶囊宾馆后,她感觉精神好了许多。“第一次住进这样的休息室,还是免费的,让人非常欣慰。”她说。

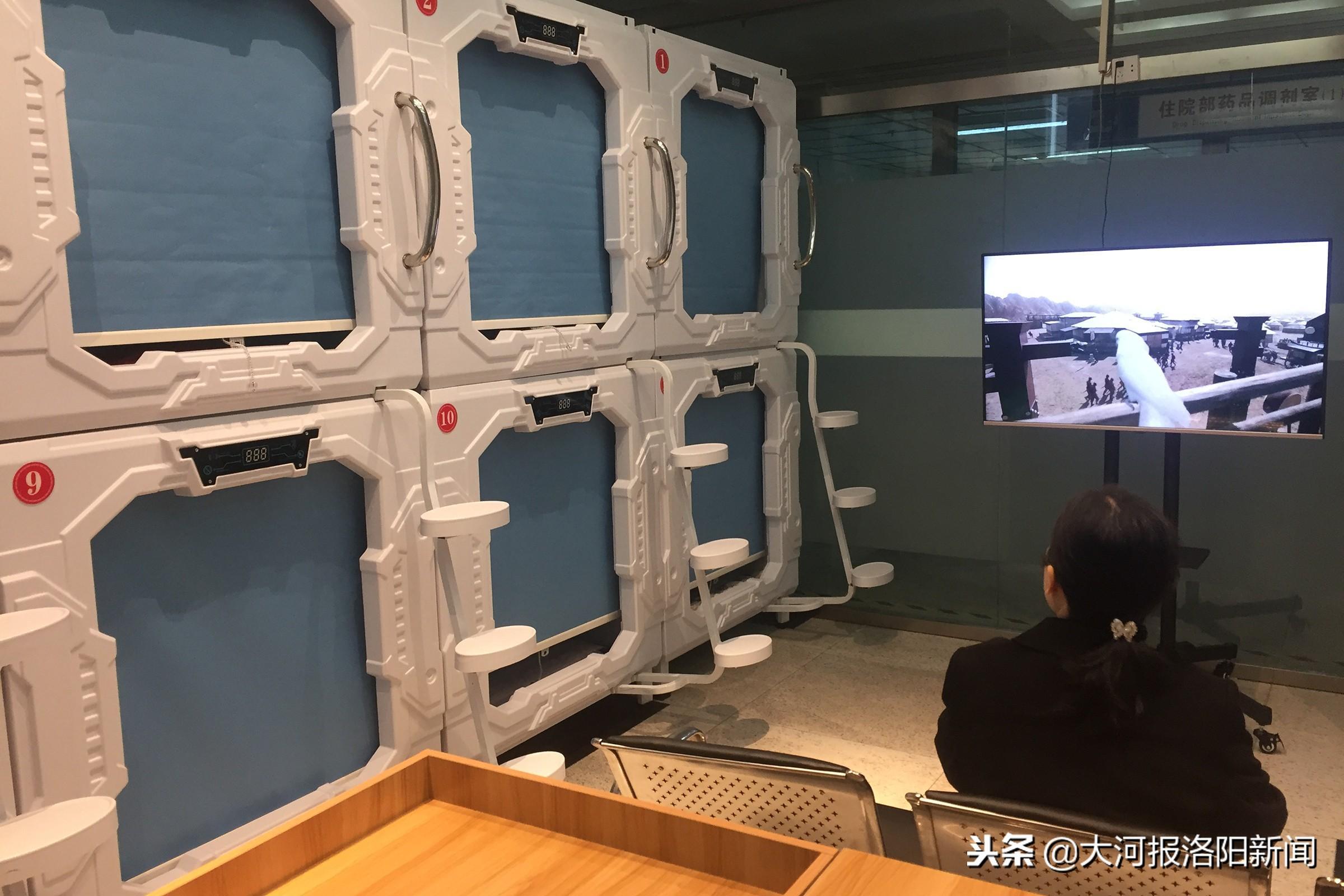

记者在河科大一附院外科楼一楼的家属休息室看到,这间休息室面积大约30平方,二楼就是外科ICU和医院手术室所在地。休息室内有10个类似于“太空舱”样子的“胶囊宾馆”,分为上下两层,每层5个床位,外部有爬梯。舱内每个床位约1米宽、2米长,1米高。每个“胶囊宾馆”够容下一个人竖躺,高度可以满足直身坐起。虽然内部空间小,但是舱内大面积的镜子与柔和的灯光营造出宽敞的感受。而每个舱内都有独立的顶灯、镜前灯、换气扇、灭火器,还有电源插口和USB插口,以及呼叫终端,它们都被安置在一个控制面板上。整个“胶囊宾馆”内的光源是可以根据需要独立控制,不过开启“胶囊宾馆”内的相关设备需要一张院方提供的取电卡。

据悉,每个“胶囊宾馆”还配备有呼叫终端,可以直接与二楼的外科ICU对话,随时能够听见护士和医生的通知。休息室的另一边是一排柜子,对应一个胶囊床位,方便患者家属存放物品。据外科ICU副护士长鲁欣介绍,凡是正在外科ICU治疗的病人家属都可以免费申请入住这个胶囊宾馆,院方会发给家属一张“胶囊宾馆”内的取电卡和一把柜子钥匙。她表示,如果病患离开外科ICU后,家属要尽快搬出“胶囊宾馆”,以方便后续患者家属使用,因为外科ICU有十张病床,与“胶囊宾馆”的十个舱位相匹配。

建造初衷:让患者家属不必太辛苦

11月16日,大河报记者对河科大一附院为外科ICU家属免费提供“胶囊宾馆”进行了直播,有超过百万网友进行了观看,收到数千条评论反馈,网友们一致盛赞医院的贴心,同时也对“胶囊宾馆”的卫生和消防工作提出疑问。

对此,全程参与此事的河科大一附属医院质控办主任齐祥银告诉记者,“设立‘胶囊宾馆’休息室,主要是从患者需求出发。由于ICU病房的特殊性,不允许家属随时陪护”,患者家属常常不放心病患,总是守在ICU门外,而一些从其他地市或者县里来的患者家属为了节省开支,经常晚上在ICU病房外的走廊里打地铺,患者家属辛苦不必说,还容易对走廊造成拥堵,非常不安全。

“实际上,ICU病患家属服务设施的改善在我们医院是最晚的!”聊起网友的好评,河科大一附院副院长郝晓伟称,由于外科楼的设计较早,没有预期到医院病患的增长速度,再加上ICU病区不能让家属随时探望,造成了病患家属在ICU病房外长时间等候,特别是打地铺等候的情况。他说医院为了改善患者家属的就医感受,曾经在二楼外科ICU病区外增加了很多柜子,让陪护家属们放置被褥和个人用品。但是由于公共空间有限,加上经常是一个病患两个家属,公共空间的拥挤没有得到彻底改观。

针对很多网友希望将该院“胶囊宾馆”的做法在全院乃至全国推广的想法,郝晓伟直言,提高对病患的服务水平是他们医院一贯的追求,但是这个项目推广有很大的局限性。因为其它科室病区外很难找到合适面积的公共空间去安置“胶囊宾馆”。

“当初,为了安置这个‘胶囊宾馆’,我们拆掉了一楼大厅的长条座椅和墙上的宣传大屏,才凑出了足够空间。”郝晓伟回忆。

日常管理:有条不紊

“这个‘胶囊宾馆’宾馆的卫生由专门的后勤服务人员进行打扫,我们也是想把好事做好!”齐祥银对记者说,当记者问到他们是否了解国内其它医院是否提供有类似的“胶囊宾馆”时,他很坚定地对记者表示,“我们当时只是想给患者家属提供一个好点的陪护环境,根本没有考虑这是否是‘第一’家医院内的“胶囊宾馆”,更没想到会这么火。”

据齐祥银介绍,当时他提出为ICU患者提供“胶囊宾馆”时,在医院的管理会议上得到了院领导的一致支持。“院领导们经常走访ICU病区,他们对这里的情况很熟悉,“胶囊宾馆”可行性获得了他们的一致支持”,齐祥银说医院同仁都很理解ICU病患家属的辛苦,既然有技术条件改善他们的服务感受,还有什么不去做的道理!购置“胶囊宾馆”、柜子、桌椅、电视机,打隔间、改造、粉刷、安装监控这些工作都进展得很快,齐祥银说购买“胶囊宾馆”的费用有4万多,而其它方面的花费也有4万多,总共花了8万多元的改造费用。

记者了解到,对于“胶囊宾馆”的建设,医院提前和涧西区消防部门进行了沟通,确保不会影响到大楼的整体消防安全。随后记者又采访了消防领域的专业人士,专业人士表示“胶囊宾馆”属于新生事物,法规对其并没有相关明确规定。同时记者也看到,在“胶囊宾馆”每个舱位中均配备有灭火器和烟雾感应器,如果有人在舱内抽烟即可引起报警。

业界现状:国内ICU病房家属安置缺少统一管理

国内医院ICU病房外患者家属打地铺的方法十分常见。记者从相关资料得知,北京的一家知名的三级甲等医院的ICU,家属几乎都睡在医院的走廊里,有的就椅子上过夜,很难租到有限的简易床。大河报·大河客户端记者又联系了北京的另外一家医院,该医院的工作人员告诉记者,ICU病房外的患者家属也是打地铺,“没办法,患者太多了,相应的患者家属的数量也很多,病房都住得满满的,医院里哪有地方安置患者家属?”这位护士说。

随后,大河报·大河客户端记者联系了省内的一家知名医院,该医院的ICU属于分级诊疗,有重症监护室、次重症监护室和重症康复室,而对患者家属同样没有具体的安排措施,打地铺者居多。

11月17日,大河报·大河客户端记者在洛龙区的一家专科医院了解到,该医院的ICU病房一共有30个床位,当天住了18名患者,而对患者家属并没有专门的休息病床,而是设立了一个空房间作为患者家属的休息区,休息区里并没有床位,家属都是利用医院提供的防潮垫打地铺。“我们都县里来的,没法每天都回家,孩子住在ICU,一天一两千块,打地铺也是为了省钱。”一名患者家属对大河报·大河客户端记者说。

大河报·大河客户端又走进洛阳市洛龙区的另一家医院,在该医院的外科ICU病房外看到,大约四五十名的患者家属都在休息区的椅子上坐着,脸上写满了焦虑。据该ICU病房的一位护士介绍,这个外科ICU病房内有将近30张床位,而因为病房的特殊性,要求患者家属24小时在病房外等待,随时会把病人的新病情告知家属,也会随时通知家属办理准备抢救、转科室、缴费等相关手续。大河报·大和客户端记者看到,这个ICU病房外并没有配备相应的患者家属休息室,而是依托电梯间和楼梯间设置的一个开阔的患者家属休息区,医院会为患者家属提供休息床位,但是远远不能达到和ICU床位的1:1配比,大多数患者家属还是自带被褥打地铺。“患者家属太多了,目前只能打地铺,不过医院为患者家属提供了柜子可以用来放被褥。”这位护士对大河报·大河客户端记者说。

采访中,洛阳师范学院社会学者安锋说,一直以来,我们国家的医院陪护条件有限,虽然条件艰苦,但是群众对陪护家属打地铺或者椅子上过夜已经司空见惯。

专家:群众对医院陪护需求“大爆发”

“胶囊宾馆事件表明医院家属陪护问题已经到了亟需解决的关口,网友们长期以来对医院陪护的不满和需求已经集中大爆发了。”采访中,安锋说,党的十九大报告明确指出:中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。进入新时代,群众期待医院陪护也有新需求,是群众对美好生活追求的表现。

此外,大河报·大河客户端记者采访了郑州大学社会学教授张明锁,他说,医院在ICU病房外设置胶囊宾馆是个好事,体现出医院对医患家属的人文关怀,也是有利于重症患者的康复的。张教授说,现代医学的生物-心理-社会模式认为人是生物的、心理的、社会的三种属性的统一体,人的健康和疾病不仅是生物学过程,而且有心理和社会的因素,要从生物、心理、社会相统一的整体水平来理解和防治疾病,重症病人的康复也要重视心理、社会因素的作用与影响。尤其是进了重症监护室,更需要医院的精心护理和家属的关怀,但是由于病房的特殊性,家属无法随时陪护;对患者家属来说,亲人患病本身就备受煎熬,如果休息不好,也会影响自身的身体健康。“其实这是对十九大精神很好的体现,让患者家属得到妥善安置也是让人民生活更美好的一部分,为这家医院点100个赞。”他说。

张明锁教授说,建立医院ICU患者家属管理机制需要一个发展过程,随着经济社会不断发展,群众的需求不断提高,有些医院的病房楼在建设时候没有规划家属休息设施,也是有情可原的,建议医院在有限的条件下尽可能为患者及患者家属提供方便,从环境对人的影响上来看,这在一定程度上也会促进患者病情的改善。

安锋则表示,“过去我国的经济是紧缺经济,医院服务的对象只能是病人,考虑不到患者背后的家庭在陪护中的艰辛,对长期的打地铺视而不见;洛阳的这家医院出现这种经济实惠的举措,是医院以患者为本的表现,体现了医院的医者仁心。这家医院确实值得支持,希望更多医院去效仿、去推广,真正替群众考虑。”

呼吁:政府和医院应尽快建立管理机制

张明锁教授说,在国外,例如美国梅奥医院,各种设施齐全,人口又少,护理基本上是医护人员的事。而我国人口较多,尤其是河南作为人口大省,患者数量更多,人均的空间自然就少,所以不能简单地进行比较。但是,考虑ICU的特殊性,医院还是应该全面考虑对患者家属的妥善安置,包括硬件设施和管理机制。

安锋认为,以“胶囊宾馆”事件为契机,在医疗行业可能会带来一场革命,医院甚至整个行业都要深度思考群众对医院陪护条件的需求。他说,有些医院推出的有陪护条件优越的家庭病房,但是收费高、数量少,只能小众推广,普通群众几乎不会选择,而免费的“胶囊宾馆”的做法是实惠亲民之举。

“整个医疗行业缺少陪护标准,新闻媒体的相关报道,对医院来说也是鼓励,其他医院应该及时跟进,尽快建立家属陪护管理机制。”安锋说,倡导医院建立这样的服务标准和行业管理条例,政府应该给予相应的政策鼓励和支持,比如从用房和资金方面应该有所优惠和支持,鼓励医院完成这项“革命”。(编辑:吉小平)