“22大电影明星”照片曾遍布电影院,你还记得他们吗?

1962年,文化部评选出了22名“新中国人民演员”,分别是上海电影制片厂的赵丹、白杨、张瑞芳、上官云珠、孙道临、秦怡、王丹凤;北京电影制片厂的谢添、崔嵬、陈强、张平、于蓝、于洋、谢芳;长春电影制片厂的李亚林、张园、庞学勤、金迪;八一电影制片厂的田华、王心刚、王晓棠;上海青年艺术剧院的祝希娟(后进入上影厂)。这22位明星,代表了当时新中国影坛的老、中、青演员,都是当年轰动一时、在民间引起空前反响的佼佼者,观众俗称为“22大电影明星”。

为什么选择22这个数字呢?原来,新中国成立之初,苏联电影风靡全国,各影院最显眼的位置挂的就是22名苏联电影明星的照片,选择22名中国演员,也是为了和这个数字对应。“22大电影明星”出炉后,他们的大幅照片全部以“标准照”冲洗放大,在全国各大中小城市乃至乡镇的电影院里悬挂,一直到1964年才被取下。

“22大电影明星”的巨幅照片在全国各地电影院悬挂以后,立即掀起一股“追星”旋风,喜爱这些明星的广大观众前往电影院看电影之前,都会不由自主地停留在他们的巨幅照片前,把他们的闪亮风采与在此之前所塑造的银幕形象紧密地联系在一起。此后两年,这“22大电影明星”中的赵丹、于蓝拍摄了《烈火中永生》,孙道临、上官云珠、谢芳拍摄了《早春二月》,王晓棠和王心刚以“银幕最佳伴侣”的青春组合形象亮相《野火春风斗古城》,达到了他们演艺事业的又一个顶峰。

谢芳,原名谢怀复,原籍湖南益阳,生于湖北黄陂。1935年11月1日出生于一个知识分子家庭。是第一代知性女性的银幕代言人。 她是60年代气质特殊的一位女演员,虽然扮演的都是革命英雄人物,但浓浓的书卷气和小资情调却难以掩饰。《青春之歌》、《早春二月》、《舞台姐妹》,谢芳为我们留下了那个年代里最经典的三部曲。

秦怡,1922年2月4日出生于上海市,祖籍江苏省高邮市,中国影视、话剧女演员,表演艺术家 。

1938年进入中国电影制片厂担任话剧演员,1941年成为中华剧艺社演员。1946年凭借在影片《遥远的爱》中的演出成名。建国后成为上海电影制片厂演员、演员剧团副团长。50年代因主演《马兰花开》被中国观众所熟知。1983凭借电视剧《上海屋檐下》获得第1届大众电视金鹰奖优秀女演员奖。

1995年获得中国电影世纪奖最佳女演员。2004年被授予上海市慈善之星称号,2005年被授予国家有突出贡献电影艺术家称号,2008年获选第7届中国十大女杰,2009年获得上海文艺家终身荣誉奖及第18届金鸡百花电影节终生成就奖。

王心刚,男,1932年1月1日出生于辽宁大连人,电影表演艺术,国家一级演员。1956年,应长春电影制片厂之邀,参加了故事片《寂静的山林》的拍摄,饰男主角冯广发,从此开始电影艺术生涯。2012年,获得亚洲演艺名人“中国电影终身成就大奖” 。 2014年,获得第23届中国电影金鸡奖终身成就奖。

于洋,1930年10月4日,祖籍山东黄县,原名于延江。 原北京电影制片厂团长,表演艺术家。演员、导演。1945年长春市文化中学肄业。曾在长春市公安局任职,后任中国人民解放军炮兵部队文化教员。1947年入东北电影制片厂任演员,在《留下他打老蒋》、《桥》、《中华女儿》等影片中饰演角色。1949年加入中国共产党。1953年任北京电影制片厂演员。1955年至1957年在北京电影学院表演专修班学习。1957年毕业后主演《英雄虎胆》、《青春之歌》、《暴风骤雨》、《大浪淘沙》等影片。1977年转任导演,拍摄《戴手铐的“旅客”》、《大海在呼唤》等影片,并导演《哪儿是我的家》等电视连续剧。是中国影协第四、五届理事。1989年任北京电影制片厂演员剧团团长。第19届金鸡百花节获得“终身成就奖”。

王晓棠,1934年1月出生于河南开封,原籍江苏省南京市,1986年加入中国共产党。电影表演艺术家,国家一级演员,中共第十四大代表,第八届和第九届全国政协委员、中国影协副主席,八一电影制片厂厂长,少将军衔。

于蓝,汉族,辽宁岫岩人,演员,艺术家,事业家,曾用名于佩文、韩地。

1938年赴延安,曾任延安鲁迅艺术文学院实验话剧团演员;1956年毕业于北京中央戏剧学院表演专修班;1949年开始登上银幕;1981年组建儿童电影制片厂并成为首任厂长。

王丹凤,女,原名王玉凤,原籍浙江宁波,1924年8月23日出生于上海,中国著名电影演员,90年代初移居香港。2013年获第14届中国电影表演艺术学会金凤凰奖终身成就奖。

田华,中国电影女演员。出生于河北唐县。原名刘天花,12岁参加八路军晋察冀抗敌剧社,改名田华。1944年加入中国共产党,在华北前线为部队演出秧歌剧《兄妹开荒》,河北梆子《血泪仇》、话剧《战斗里成长》、《大清河》等。

庞学勤,1929年出生于江苏省阜东县东坎镇。1944年,参军,在部队当过文化教员、文工团员、炮兵连指导员。电影演员。代表作品有《甲午风云》、《战火中的青春》、《兵临城下》、《烈火中永生》、《花园街五号》。2015年,在珠海去世。

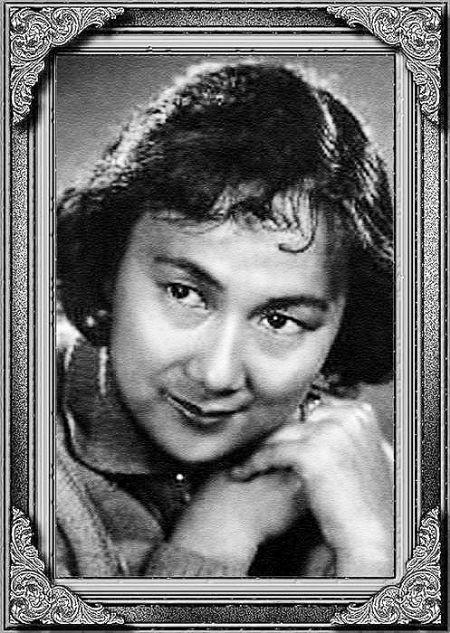

中国电影女演员。原名金慧琴,曾名金狄。原籍江苏苏州,1933 年2月25日生于上海。1959年在《我们里的年轻人》中成功地饰演农村女青年孔淑贞。1960年被文化部授予“二十二大明星”之一。

赵丹(1915-1980),原名赵凤翱,中国著名电影演员,祖籍山东肥城,出生于江苏扬州,生长于江苏南通。他先后主演了《为了和平》(1956)、《李时珍》(1956)、《海魂》(1957)、《林则徐》(1958)、《聂耳》(1959)、《烈火中永生》(1965)等影片,创造了李时珍、聂耳、林则徐、许云峰等熠熠生辉的银幕形象,代表了中国20世纪50—60年代电影表演艺术的水平。1980年10月10日,赵丹因患癌症在北京病逝,终年65岁。

白杨(1920年4月22日—1996年9月18日),原名杨成芳,湖南省汨罗市古仑人,中国电影、戏剧表演艺术家。1936年与明星影片公司签约,与赵丹主演《十字街头》、《 一江春水向东流》一举成名。作为那个年代最受欢迎的中国女演员,白杨也得到了国际传媒的瞩目,英国《泰晤士报》称其是中国的“葛丽泰·嘉宝”。于1996年9月18日去世,享年76岁。

张瑞芳,著名表演艺术家。原籍北京,生于河北保定。为新中国电影奉献了一个独一无二的喜剧形象——“李双双”。 张瑞芳曾是话剧舞台上闻名遐迩的四大名旦之一,从舞台到银幕,她塑造了一系列鲜活生动的形象。1962年的快嘴“李双双”,让她达到电影演艺事业巅峰。2012年6月28日,著名表演艺术家张瑞芳因病在上海逝世,享年94岁。

上官云珠(1920年3月2日-1968年11月23日),女,江苏江阴长泾镇人。原名韦均荦[luò],字超群,家中排行第五,小名亚弟,又名韦亚君。中国著名电影表演艺术家,中国影协会员,上海影协常务理事,上海市政协第一、二届委员和第三、四届常务委员。

上官云珠,几乎走遍上海滩大大小小的演出团体,即使没有报酬也要参加演出。因在《一江春水向东流》》《乌鸦与麻雀》《丽人行》《希望在人间》《万家灯火》等经典名片中塑造了性格各异的人物形象而蜚声影坛。上官云珠于1962年入选“新中国二十二大电影明星”之一,“文革”爆发后遭到江青集团迫害,跳楼自杀。

孙道临(1921年12月18日-2007年12月28日),原名孙以亮,原籍浙江嘉善,1921年生于北京。中国著名电影表演艺术家、导演、朗诵艺术家。多次获国内外电影艺术大奖,出任加拿大蒙特利尔等国际电影节评委。历任中国电影家协会理事、顾问,上海华夏影业公司艺术总监。2007年12月28日上午8点59分,因心脏病突发,在上海华东医院逝世,享年86岁。代表作品《永不消逝的电波》《早春二月》《乌鸦与麻雀》。

谢添出生于1914年6月18日,2003年12月13日去世,中国著名演员、导演。

谢添为中国影协第三至五届理事,第六、七届全国政协委员。早年就读于天津英文商务专修中学。1933年在天津开始业余话剧演出,曾参加鹦鹉剧社,演出田汉、曹禺等人的剧作。作为演员,谢添被称为“银幕上的千面人”,也被誉为影视界“四大名丑”之一;而作为导演,更是被誉为“中国的卓别林”。

崔嵬(1912—1979.2.7),中国电影演员、导演。原名崔景文曾用名崔微晖、崔浚、疯子,后改名崔嵬。山东诸城市昌城镇王家巴山村人。著名电影艺术家、剧作家。代表作品《红旗谱》,《青春之歌》,《小兵张嘎》。

陈强,本名陈庆三,1918年出生于河北宁晋徐家河,表演艺术家。喜剧演员陈佩斯的父亲。

1939年, 陈强参加晋察冀边区联大文工团,开始正式戏剧演出活动。1962年,凭借《红色娘子军》获第一届电影百花奖最佳男配角奖。1964年,获印度尼西亚第三届亚非电影节最佳男演员奖。2009年,在献礼新中国成立60周年“我心中的经典电影形象”评选活动中,陈强获得了“经典电影形象”大奖。2012年6月26日21时38分,陈强在京逝世,享年94岁。

张平(1917——1986),1917年11月20日生于江苏省昆山县,原名倪家驹、倪梦良,祖籍山东曲阜,家奉回教。在影片《探亲记》中,他饰演了为救战友而英勇牺牲的三儿;在影片《粮食》中,饰演了勇敢、机智、富于幽默感的两面村长康洛太;在《怒潮》中,饰演了深孚众望、虎虎有生气的农会委员长邱金;在《小兵张嘎》中,饰演了乐观坚毅、诙谐风趣的区游击队侦察连长钟亮;在《千万不要忘记》里,饰演了以共产主义精神教育后代的老工人丁海宽。

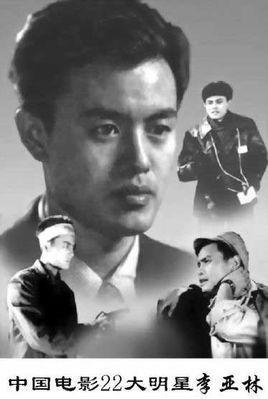

李亚林(1931--1988)电影演员、导演,辽宁安东(今丹东)人。1953年毕业于文化部电影局电影学校演员班。历任长春电影制片厂演员,峨眉电影制片厂演员、导演,中国影协第四、五届理事。1985年加入中国共产党。

1981年《被爱情遗忘的角落》文化部优秀影片奖

1984年《为什么生我》,分别获文化部优秀影片奖。

1987年《井》获第十九届意大利陶米尔纳国际电影节最佳影片三等奖。

张圆(1926年12月22日~2000年8月10日)电影演员、导演。原名张祖泽。河南卫辉人。1949年相继在华北大学三部和中央戏剧学院学习。1950年入文化部电影局表演艺术研究所演员班学习。1953年毕业后任北京电影制片厂演员。曾在《祖国的花朵》、《沙漠里的战斗》、《水库上的歌声》等影片中饰演角色。1958年起任长春电影制片厂演员,先后参加拍摄《羌笛颂》、《兵临城下》、《景颇姑娘》等影片。1975年改任副导演。1980年起任导演。作品有:《红牡丹》《十六号病房》、《黄山来的姑娘》、《中国的“小皇帝”》等影片。

祝希娟,女,1938年出生于江西赣州,成长在一个知识分子家庭,中国戏剧表演艺术家。高中毕业考入上海戏剧学院表演系。因在影片《红色娘子军》中饰演女主角,获得1962 年首届电影百花奖最佳女演员奖。(该片曾创造6亿观影人次) 22大影星,此后又拍摄了《燎原》、《啊!摇篮》、《法人代表》等影视剧。上世纪末定居美国。